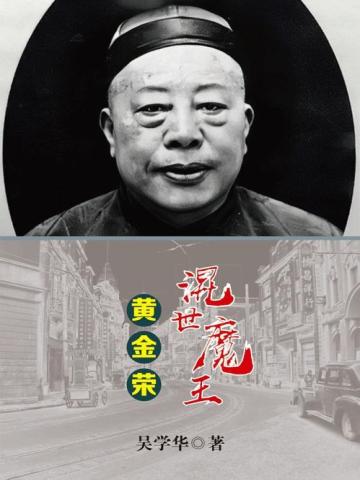

黄家世代居住在浙江余姚,祖上没有出过什么人物。黄金荣的父亲名叫黄炳泉,曾经在余姚县衙门做捕快,是一个最不起眼的小角色。黄炳泉比较机灵、聪明而且生性好动,身长而挺拔,稍瘦而有精神,一对藏在厚眼睑内的眸子,斜视人时射出锐利的眼光,像要把人看透,直看到心里。

他读过几年私塾。家人希望他长大后能混个一官半职,好为黄家光宗耀祖。他不喜欢木桩般在公堂上直挺挺呆立几个小时,连打板子也轮不到。

黄炳泉靠自己的努力,再加上众捕头栽培和弟兄们相帮,不到3年,做出很多成绩,有了一些名气,成为余姚衙门中的英雄。

到黄炳泉在衙门做事的第四年春天,苏州出了件惊天大案。有一位富豪家里失窃了价值连城的财宝。当地派出捕快四处侦查,却毫无头绪。苏州知府听说余姚县有个黄炳泉,是破案能手,就特地请他到苏州协助破案。

黄炳泉单枪匹马前来到苏州,虽然人地生熟,苦难很多,可是他心里想,要借这个机会一展身手,进一步巩固自己的捕快地位。他不辞辛苦,跑遍苏州以及附近各地,寻找各种线索,追查任何一点蛛丝马迹,最后掌握了确切线索,并大胆混进匪窝,终于被他们一网打尽,让这个惊天大案水落石出,古董悉数追回,为苏州府立下大功。官府赞赏有加,百姓鼓掌。最后留在苏州衙门当差,成了一位捕快头目。

这对黄炳泉来说,无异连升三级。在家乡的家人也倍感荣耀。这个时候黄炳泉已到谈婚论嫁的年龄,便有了在苏州安家立业的打算。在熟人的撮合下,与一邹姓苏州姑娘成亲。第二年生下女儿阿宝,过了几年又得一子,取乳名“小和尚”,正式名字按“金”字辈份叫“阿金”。这就是后来叱咤上海滩的黄金荣。

在苏州四年中,黄炳泉为官府立下不少功劳。时间一长,他难免趾高气昂,自命非凡。因为他破了不少案子,惹怒了当地歹徒和地头蛇。也因为立功太多,引起同行的妒恨,官兵匪盗的勾结,处处为他办案增加障碍,使黄炳泉左右为难,连连失手。再加上新知府上任,并连连责怪他,这样他一天比一天灰心。这时他忽然明白,自己独在异乡,难以融入当地的人脉,此地不可久留。那年正好太平军沿江东下,攻克南京,苏州危在旦夕,知府闻风而逃。古话说树倒猢狲散,黄炳泉身为捕头,难免被朝廷认为有罪孽,就领了妻子儿女,携带一些钱财,沿运河向东逃去。

没几天在上海的漕河泾上了岸。清朝末年,上海西南的漕河泾,还是一片荒芜的穷乡僻壤,只有寥寥几户人家住在简陋的草房里,多以种菜为生。

原来早些年黄炳泉一个姐姐嫁到漕河泾,一家人便来避难。他们一家4口住在姐姐家里,屋小挤不下,就在旁边空地上搭造一间草房,暂时作为栖身之所。黄炳泉来到漕河泾后,几乎闭门不出。除了在菜园里种菜管田外,很少露面。他连“十里洋场”的租界都没有去过一次。只在初一、十五,才出门到城隍庙去烧香拜佛,结束后就立刻回家。他的妻子邹氏见人就笑,一口苏州话柔和动听,和丈夫相处得倒还和睦,也很能干。

没多久,黄炳泉开了一家小茶馆,以补贴家用。靠着并不丰厚的收入,一家人的日子倒也过得其乐融融。女儿从小伶俐懂事,虽然年幼,却已经成为父母的好帮手。儿子,面庞团圆的像母亲,眼睛锐利凶煞像父亲。小和尚阿金自出娘胎,常常无缘无故哭闹,乱发脾气,吵得鸡犬不宁。因为他是黄家的独苗,父亲宠爱、母亲惯纵,全家人众星捧月似地围着他转。平时,想什么要什么,父母也要什么给什么,总是无条件地满足他的欲望。

五岁那年,阿金忽然得了天花,黄炳泉到处打听名医为儿子看病。同时,又到城隍庙的菩萨前点香燃烛,磕头许愿,祈求儿子早日康复。

经过一些日子的治疗,小和尚阿金病好了,但病愈之后,脸上却留下了一块麻皮。

过了一些日子,他母亲和父亲看到孩子脸上的麻皮总感到心神不宁,就抱着阿金到城隍庙旁,找到被称为“神算”的算命先生去看相,求问祸福。这个算命先生对着小脸端详一会,又上上下下摸了一阵,笑嘻嘻地开口说道:“头大能享福,口阔吃四方。这孩子生得天庭饱满,地阔天圆,头大如斗,嘴能容拳。难得一副福相,只是……”算命先生眉头紧蹙,微微摇了摇头,“只是皮肉有些不够饱满,这半路来的麻皮是最大的麻烦,可招致灾祸。孩子可能会多灾多难,坎坎坷坷。但长大成人,倒是后福无穷……”听到这些,夫妻二人倒是放宽了心。

因为父母的溺爱骄纵,不加管束,任其散漫成性。所以,麻皮小和尚到七八岁时,在附近的一群孩子就蛮横霸道,动辄打人,欺凌弱小。小和尚个子要比同龄的孩子长的高大,加上天不怕地不怕,所以孩子们都不喜欢他。孩子们远远看到麻皮金荣来时,就不约而同地喊了起来:“小麻皮来了!小麻皮来了!”就此一散而去,不肯和他玩耍。

十岁那年,麻皮小和尚上学读书了,父母还特地请人依照黄家辈分,取了个学名“金荣”,盼着“小和尚”长大了能“黄金满堂”、“荣宗耀祖”。

黄金荣戴了顶瓜皮帽,穿了件灰色长袍,拖着条小辫子进了附近的私塾读书。但他上学是“三日打鱼两日晒网”,有的时候因睡得太熟,母亲不忍喊醒他;有的时候因吃得过多,装肚子痛而逃学。一个月里倒有十五天赖学,五年内实际只读了两年书,认得了别人一年就认得的字。他的同学们早已熟读了《论语》、《诗经》,而他还读不通《千字文》和《三字经》。私塾老师知道他的父母溺爱他,也不愿意管他太严。

黄金荣虽然不喜欢读书,对写字却很感兴趣。可能是从父母嘴里经常听到说自己有后福的缘故,经常练习写字,他最拿手的是写斗大的一个“福”字。握笔,运腕,摹仿老师的姿势和神气,“刷刷刷”,几笔下去,一个大字就出来了。他母亲每次看到儿子写字时的神气,就啧啧称赞:“我儿子的学真是没有白上,你看看,一会儿的功夫就写出这么大这么黑的一个字,真难得!”

每年春节,父亲小茶馆的帐桌旁就摆一张小桌,桌上放着一叠裁好的红纸,矮胖的“小和尚”捋起衣袖,悬腕起笔,摇头晃脑在桌上写着一个个“福”字。每写完一张,他母亲就拿着向茶客兜售一张,嘴里不住地夹着阿谀的笑声喊着:“我家‘小和尚’给各位贵客送‘福’来了!”

茶客们为了面子,从口袋里摸出一壶茶的钱,买下送上门的吉利口彩。黄金荣没想到自己胡乱写几个字,居然能变成钱,就一张随后一张,越写越来劲,钱也越赚越多。一天下来,竟发了一笔“小财”。

他双手捧着一大把钱,笑得脸上的麻子像一朵朵小花。父母望着小小年纪就能赚钱的儿子,也高兴得合不拢嘴,仿佛已经分享到儿子的后福似的。

从此,黄炳泉上街,常常带儿子同行。他们最爱去的地方是南市最热闹的城隍庙。上海城隍庙本名金山庙。大殿供奉着汉霍光大将军,因他防治华亭谷咸塘风潮有功,人们便建祠纪念,并封其为金山神。内阁供着城隍老爷和城隍奶奶。

乾隆十二年,一场大火,庙殿被毁,由知县重建;道光十六年,再度毁于火,由众商重修,保持原状。庙殿的仪门上有一块古铜色的横匾,上有四个金色大字:“天道福善’。匾下挂着一面半丈长的十三档大算盘,在算盘横档上用硃砂写着四个红字,因年代已久,字迹早已模糊。黄炳泉要儿子踮起脚跟观看。黄金荣眯着眼望了半天,才结结巴巴读出四个字:“不由人算。”

其实黄炳泉早就知道是这四个字,却故意考问儿子:“你懂得这四个字的意思吗?”

见儿子摇头,就认真对他解释,“祖上有句老话:‘人有千算,天只一算’。不管什么人,不论做什么事,休想强得过天,天老爷早就替我们安排好了,你千算万算,都没有用。懂吗?”

黄金荣当时似懂非懂地点点头,后来慢慢才明白过来。在以后几十年中,“不由人算”这四个字无形中就成了他为人处世的座右铭,原来一切都由命运安排,有福的人能享福,无福之人该吃苦。

二人踏进殿内,只见龛内的神像高约丈余,身披红袍,手执玉笏,瞪目怒视,令人生畏。两旁倚立判官皂隶。黄炳泉点燃了特地从吴家弄毛裕泰买来的泥香蜡烛,向霍大将军匆匆作揖后,又对左右八个皂隶的泥像跪拜不已,还要儿子也随自己连连磕头,少叩一个也不许。

“你知道这八个菩萨的名字吗?”父亲依次指点,“左面四个叫昇钱、房昌、朱明、杨福;右面四个叫王昌、金齐、嘉周、祥陶。他们姓名里都有个吉祥的字,不是福就是昌,不是钱就是金。”

“你都认得他们?”金荣睁大了两眼,好奇地打量着父亲,没想到父亲对这几个菩萨竟这样熟悉。

黄炳泉得意地微微一笑,十分尊敬地望着这些泥神说:“他们也就是我的祖宗。我过去在苏州当捕快时,也和他们一样。你看多神气!多威风!”他出神地望着那几个手拿令牌、手镣和各种刑具的泥塑像,心里又涌起一阵悔意:不该一时失算,失去这个既威风又发财的好差使。嘴里不胜感慨和怨愤地长叹一声:“唉,要不是太平军,我怎会落得今天这个地步!”

父子俩说着又来到后殿,也就是城隍庙的正殿。相传城隍老爷名叫秦裕伯,生于元朝,曾经任福建行省郎中。元末世乱,他隐居上海。

明太祖几次邀请,他以自己曾经受元朝爵禄,不愿离开在家乡的母坟,不做不忠不孝之人为由,坚持不出,活到78岁死去。明太祖哀悼:“生不为我臣,死当卫吾士。”并封他为上海城隍。五百年来,这位又忠又孝神面赭色的城隍爷和城隍奶奶,始终端端正正坐在庄严的神龛里,丰颐长须,神仪俊朗,以保护上海百姓为己任,天天承受人们的叩拜。但他对世上百姓祈求解除苦难、希望得到幸福的心愿,熟视无睹,置若罔闻。

自认为又忠又孝的黄炳泉,这个时候又借城隍老爷的事迹一遍又一遍地炫耀自己的过去,还要儿子孝顺以后的自己。

父子俩上街回来,父亲应付茶客,黄金荣双手托腮,坐在茶桌之间,听众人扯山海经。有的讲侠客仗义,有的则满嘴鬼怪,对此,他都听得津津有味。他最爱看的是两帮流氓来“吃讲茶”。那时候他就靠在墙角,一眼不眨地来来去去看个明白。有的时候双方因一言不合,跳出店外大打出手,他就在一旁幸灾乐祸地暗暗叫好。对战胜者则是百般的敬仰和赞佩。

有的时候,父亲不许他赖学,连哄带骗劝他去学馆。他一出家门,只要见左右无人,就拐进一条小路,窜到附近的城隍庙去。

他的大姐两年前嫁给了裱画店小老板。这家裱画店专向书画家们和笺扇庄承接各式楹联、屏条、堂幅和扇册,代为裱托。黄金荣踏进门口,就悄悄地站在裱糊桌旁,兴味十足地观赏那位被称为“画郎中”的裱画司务的绝技。

裱画司务姓赵,人称“赵巧手”,身穿一件干净的淡灰长袍,辫子整齐地在头颈绕了两圈,挽起袖口,伸出洗得雪白、瘦弱的双手,用纤长的指头,既小心又灵敏地把一幅幅字画裱成精美的笺幅。他用三色绫使足不盈尺的字画变化多端,用深色细边将屏条显得端庄挺直,用单色绫陪衬又可将横幅随意伸长或缩短。最令人叫绝的是:他会让一幅纸皱色褪的古画恢复原状,还能将一张破损残缺的碑帖起死回生。

黄金荣总是踮起脚,张开了阔嘴,跟在这位“画郎中”后面,一直看到天黑,要不是他姐姐送灯出来,边哄边赶他,他还不肯回家。黄金荣浑浑噩噩混到十四岁。他父亲黄炳泉为儿子辛辛苦苦操劳十余年,差一点把茶馆赚来的钱都用在儿子身上,最后,一场急病,他没有看到金荣飞黄腾达,就遗憾地离开人世。

黄炳泉在世的时候,日子已经是一年不如一年。他一死,妻子为了丈夫死后哀荣,只能负债办丧事,丧事结束,债主把小茶馆变卖抵债,寡妇孤儿无处可去,只得另租一间小屋住下。母子俩的生计全靠母亲给别人洗衣、缝补维护。母亲没有办法,便将儿子送到附近的“猛将堂”去做零碎生活,混口饭吃。“猛将堂”是庙宇,有不少和尚。“小和尚”金荣吃不起苦,还常常欺侮大和尚,闯了几次祸,被众和尚赶了出来,母亲无法,只好送他到姐夫的裱画店去当学徒。

母亲要儿子去当裱画司务,是为了让他“身有一技,不会肚饥”;也想到有亲姐姐照料弟弟,自然不会吃苦。那位姐夫也巴不得有一个与自己有特殊关系的亲戚来当学徒,向赵巧手学裱托本事,懂得“作弊”的诀窍,将来可以忠心耿耿地为自己的店发财谋利。

自从进裱画店向赵巧手磕头拜师那一天起,黄金荣以为自己很快就能成为裱画司务,每天能像师父那样,吃好早点,坐在店堂里和人聊天。快到吃午饭时,才到里面作场去做准备工作。吃了饭,再瞌睡一些时光,然后在哈欠声中,慢慢地动手。夏天天热,提前歇工。

冬天早黑,无法干活。难得有一两天点着灯赶活,还可以吃到一顿美味的点心……这就是好吃懒做的黄金荣对这手艺发生兴趣、连做梦也想当裱画司务的原因。

没想到正式进店当学徒后,遇到的事情和所做的梦完全相反。除了学艺外,还要帮亲姐姐做家务,将姐姐每天忙不过来的杂务如劈柴、烧火、淘米、洗菜、扫地、擦桌子,一直到抱刚刚满周岁的宝贝儿子金寿等,他都要做。

虽然不是出生于富贵人家,但从小娇生惯养的黄金荣哪里吃过这种苦?冬天累得他出汗湿透内衣,夏天忙得他汗来不及流;而懂得“三步留一步,恐怕徒弟打师父”的赵巧手,对老板派来向他学艺的学徒,更有巧妙的一手。他搭足架子,卖足关子,从来不教一点托裱技艺,却要黄金荣去做永远做不完的准备工作。

第一年,他只要学徒做会两件事:一是调糊,二是浸“潢纸”。调糊是把托裱用的浆糊要搅得不厚不薄,又稀又粘,而且绝对不许有像沙粒那样小的面疙瘩。调成之后,用手指去试验,冬天不许太冷,夏天不准有热度。黄金荣在师父监视下,先用木杵在木桶里捣和,又舀在中瓷盆里用小石杵旋揉。一百圈,一千圈,左手换右手,右手调左手,转来转去,半天下来,双手再也旋转不动,而他的那颗大头已转得糊里糊涂。

师父还不称心,常常借故要徒弟重调一桶。浸“潢纸”更是出入意料的麻烦,把装裱用的“潢纸”浸在用黄檗汁染黄的水里,不能浸得太久,又必须浸透。颜色不可太浅或过深,要恰到好处,否则纸质受损,色彩不匀,将会影响裱托的技工。自从学徒进门以后,师父忽然提出了最严格的规定:浸“潢纸”的水,一定要用城隍庙头门内那只义井里的井水,而且要“头堂水”,也就是每天三更以后从井里吊起的头十桶,方才能保持水的清洁纯净,符合浸“潢纸”的要求。

夏天还好办,冬天天没亮,黄金荣就被姐姐从热被窝里拖起来,挑了一担空桶,揉着浮肿的眼皮,摸黑到头门去挑水。

那只义井是附近住家合用的公井,形状与众不同,有品字形的三个大洞,同时可用三只吊桶汲水。黄金荣总是第一个到,一口气吊三桶,正好倒满一担,挑回店去。开始几天,他挑走后回到井边来,见已经有人在吊水,他就无法遵照师父要挑头堂水的嘱咐,他和人家商量,与对方吵架,都没有用。最后,他自己想出一个“妙方”:当他装满第一担水后,再把三只吊桶扔到井里去装好水,放在井旁,然后挽着扁担,把身体靠在井西隅那只“惜字宝藏”的鼎炉旁,闭着眼睛等待。等到别人来吊水时,就气势汹汹地又是打招呼又是嘱咐对方:“这三吊桶井水,是我花力气打起来的。帮帮忙,不许动。动用一桶,罚你十桶!”他一边说,一边把一担水挑走。一路上加快脚步,到店里把水倒进木桶,又立刻赶到义井,把那三吊桶水倒进桶里。不等别人动用,自己又抢着从井里打起三吊桶水,再警告一些等水的人不许偷用,然后挑起水桶回店。这样来去六回,把浸“潢纸”的水桶装满。

有几次,别人等急,用了他吊起的水,还补偿地把水装满,黄金荣却不讲情面,毫不让步,先是吵,后是骂,还把对方的桶摔破。大家对这个蛮不讲理的“小和尚”又是气,又是恨,觉得他一点不像慈善为本的“小和尚”,就以他身上最丑的标记为名,叫他“麻皮金荣”。

黄金荣在外面欺侮人,在店里被人欺。姐夫要他向赵巧手学本事。赵巧手却总是在学徒调浆或浸“潢纸”的时候,单独一人做裱装中最主要的工作:有的时候把“潢纸”覆托在字画背面;有的时候为“挂轴”加镶绫绢天地和边框;有时候又做外包首、前引首、中隔水和后拖尾的手艺。

黄金荣总是只看到一个起头或结尾。两三年下来,只学会安装轴杆,为画册镶边框、上下加板面等起码手工。姐夫怪他不用功,师父还在店主面前嫌他笨拙,只能做粗活,学不会细工。黄金荣又怨又恨。有时候实在压不住一肚子火气,不管“潢纸”好不好,外甥哭不哭,双手腰里一托,干脆坐在门槛上,假装睡觉。只有逢年过节,店里歇工,黄金荣在回家前,才抽空到外面去玩耍散心。

他最爱去的地方仍是城隍庙。在庙前,各种小吃摊散发诱人的香味,使“小和尚”更是馋涎欲滴,但是他每个月拿到的50文月规钱,除了剃头、沐浴,剩下只够他吃两碗炒田螺和一件“鸳鸯”(这里指面筋与百页合并的食品)。

他恨不能发一笔小财,把所有小食摊上全部佳肴一口吞掉。他去得意楼,没钱上楼喝茶,就在楼前露天游艺场观看江湖艺人的惊险节目:有的吞剑,有的用刀猛砍自己胸脯,有的惊险而巧妙地耍着扯铃,也有把小孩身躯来个“踩肚子”、“绕铜丝”、“手脱臼”,予以残酷地摧残,而游艺场老板和被称为“地头蛇’的流氓,还有衙门里的差役,从这些穷苦艺人身上榨取和敲诈所得,上茶楼酒馆大吃大喝,吸烟赌钱。这些游手好闲者和吃官饭的人,纵情享乐也使黄金荣看了眼红,他怀疑自己吃尽苦楚、学习技艺究竟会换来多少好处,能有多大出息?最多将来成为像赵巧手那样的裱装司务,一个月收入只够一家糊口,一辈子休想穿好吃好,除了对学徒逞威风外,远不如小小皂隶那样受人敬畏和奉承。

黄金荣就这样满腹怨气,窝窝囊囊地度过3年学徒生涯。你说他窝窝囊囊,他在三年窝囊屈辱的学徒期内,却始终不甘心永远委屈自己。他好几次回家向母亲发脾气,母亲要他耐心地学,还特地烧了大鱼大肉犒劳他。又劝慰他:一个人要先苦后甜,将来必定会交好运。慰劳和空话并不能减轻他的郁闷和焦躁,他越来越强烈地要求冲出这束缚他野性、压制他欲望的狭小樊笼。

终于,他熬到出师了。

出师那天,母亲特地在裱画店办了一桌“谢师酒”,感谢“画郎中”的培养。依照惯例,学徒期满,应该提升为司务。但是既是姐夫又是店主的小老板,知道这个野蛮的小舅子3年来并没有学到多少手艺,“画郎中”的关键一点也没偷到,不仅不能依照他原来的想法替代赵巧手,店内反而多了一个吃闲饭的人。而赵巧手更是别有心计。他担心黄金荣成了当家司务后,不但要平分去自己的生意和好处,说不定还会夺走他的位子。就在“谢师酒”席上,他先是客气地对黄金荣的母亲说了不少恭维话,又夸赞黄金荣做事勤快,吃得起苦,随后语气一转:“不过,金荣徒弟在手艺方面还没学到家,要做店里的当家司务,恐怕还很吃力。我的意思,今天名义上出师,是不是委屈他再当一年学徒……”他侧着头看着老板夫妇的脸色,征求他俩的意见,“我这完全是为店里着想。”

母亲没想到赵巧手会提出这个不合人情的要求。可是既然师父在桌面上当着众人提出这件事,而作为店主的女婿也连连点头,表示同意,事情就难改变了。她心里一时拿不定主意,不知道该如何回答才好,看看坐在身边的儿子,只要儿子答应,自己也就只能同意了。

黄金荣这些天来,心里美滋滋的一直盼望“出师”这个日子,以为从这一天起,自己就能改变生活和地位,不用再委屈受气,也可以成为对人摆架子、显威风的司务,开始过起享乐的日子来。没想到,在这大喜日子却听到使人特别泄气的话,刚才欢喜地大口大口喝下去的酒,现在在肚子里一下子变成愤怒的火焰,脸上的麻皮发紫。他再也压制不住,将酒杯在桌上重重一放,霍地站起,摹仿街市上流氓的动作,两手托腰,双目冷峻地一瞪,从阔嘴里先骂句脏话,继而吐出响亮的回绝:“今天夜里,我就卷铺盖离开这里!”说完,又把刚才放下的酒杯举起,对姐夫和赵司务眼前一扬,算是敬酒,“今天我金荣出师,应当谢谢姐夫和赵司务,在这三年里,你们照料我,教我本事,我是‘冬天喝冷酒,滴滴在心头’,一生一世不会忘记!”

说罢,脖子一昂,咕嘟一声,把杯里的酒一口咽下,“我既然出师,就是吃苦吃出了头,可以当司务,这里嫌多我,我也不想再留在这个小地方。不过,我出去以后,还望姐夫、司务在别人面前多说我几句好话,不要断我财路,你们也有面子。”

谁也没想到,平时看上去窝囊、粗拙的金荣“和尚”,今天在这毫无准备的压力下竟然提出坚决的答复,而且这一番又客气又挖苦的话,说得姐夫和司务脸色通红。姐姐气得流下了眼泪。只有母亲心里焦急和不安,轻声警告他:“金荣,你要怎么办?”又说:“不在这里,到什么地方去?”

黄金荣将酒壶拿过来,在自己杯里斟满了酒,对着大家,连拍三记胸脯:“出笼的鸟,满天飞!”说罢,一口气把酒喝完。转身走到里屋,把平时挑水的水桶踢开,把浸“潢纸”的木桶推翻,卷起铺盖,谁也不理,气吼吼地走了。

黄金荣的学徒生涯就这样结束了。