哀启

- 书名:

- 蛤藻集

- 作者:

- 老舍

- 本章字数:

- 7250

- 更新时间:

- 2024-04-18 10:10:56

五个亡国奴占据了金紫良先生的一所三合瓦房。金先生是有个姓名的:作过公安局的科长,和其他机关中科长科员之类的官儿;颇剩下几个钱,置买了几所小房;现在就指着几个房租,过着份不算不舒服的日子。因为官面上有不少朋友,房客们要是到日子拿不上租金,别管是有意捣蛋,还是实在手里太紧,金先生会叫巡警们替他讲话。在这一点上,金先生在“吃瓦片”的人们里是很足以自豪,而被称为人物的。

可是,五个“虾仁”硬占了他一所三合房。他不敢说“亡国奴”这三个字,所以每逢必须说到这个的时候,他把“××虾仁”的上半截去掉,作成个巧妙而无危险的隐语——“虾仁”。五个虾仁占了他的房之后,他很抱怨自己,为什么自己这样粗心,房子空闲出来而教虾仁们知道了呢?他觉得这几乎全是他自己的错儿,而虾仁们——既是虾仁们——的横行霸道似乎是分所当然的。

不过,自怨是无济于事的。假如金先生在街上被虾仁无缘无故的敲了一拳,或推了一交,那么,说声倒霉,或怨自己不小心,也就算了。白住房子可并不这样简单,不能就这么轻轻的放过去,虽然一声不出是极好的办法。虾仁们占着他的房子,卖白面,绑票儿,无所不为。这未免太“那个”一点。倒不是金先生有意阻止虾仁们干这些营生,或是以为这种营生有什么不体面;他伤心的是既然他们经营着这些事业,为什么不给他房钱?他们要是没有个营生,不拿房租也还有的可说;既是零整的发卖着白面,又有随时绑票的进款,怎么对房租还一字不提呢,他以为虾仁们作事未免有点太过火。

他想去要房钱,当然他不便于亲身去。他还是得托巡警们。这回的请托可是很柔和,与其说是请托,还不如说是商量个办法。跟虾仁们办交涉,不比和中国人对付,他体谅到巡警们的难处。他根本没希望巡警们能满应满许的马到成功,只盼着有个相当的办法,走到哪儿算哪儿,尽人事而后听天命。假若万幸朋友们真有个不错的方法,要出房租彼此平分也是好的;即使事情实在难办,或者因为半份房钱的便宜,他们也能特别卖卖力气。

他找了朋友们去。没想到他们会根本拒绝,不但不愿意给他办理,仿佛连听这种事也不喜欢听。意在言外,他们都以为他是自讨无趣似的。就是那半价房租的酬赠也没招出半点热心来。金先生心中未免有点不痛快。可是回到家中一想,他想过点味儿来:这不是朋友们不替他出力,而是他自己太没见识。比方这么说吧,他寻思着,万一这件事传到虾仁们耳朵里去,焉知他们不找上门来把他绑了走,或是一把火烧了他的房!“老金,你好不懂事!”他责备自己。再一想呢,虾仁们占据的房很多了,为什么别人都一声不出,偏偏老金长着三头六臂?想到这儿,他很感激朋友们了,幸而他们多知多懂,没给他出任何主意。真要遇上不三不四的朋友,胡说八道一阵,而被虾仁们听了去,那才得吃不了兜着走呢!

不再想这所房子就完了,他下了决心。这种从容镇静使他想出妙法。他把其余的几处房子都加高了租金。虾仁们白住了我一所房,他细心的一打算盘,我教大家每月多拿一点;大家的损失有限,可是我既不惹虾仁们生气,又能不十分在钱上吃亏。对,对的!房客们要是反对,那好办呀;我治不了虾仁们,还治不了小蝌蚪们!他觉得这个比喻非常的聪明可喜,自己笑了半天。

有个洋车夫来见金先生。金先生想不起自己有过这样的亲友;即使真有过这样的苦朋友,以他的身分说也不能接见,可是他又不敢不见;在公安局混过差事,他晓得穷人中也有好汉,得罪不得。在他心中,所谓好汉就是胳膊粗,力气大,蛮不讲理。他怕这样的人。他马上出来接见这个洋车夫;从地位上说,他觉得自己太谦卑;从力气上说,他以为自己是很精明。能够用势力压人,和会避免挨打,在他,是人生最高的智慧。

一看到那个洋车夫,他后悔了。他简直没有看见过这么褴褛,狼狈,泄气的车夫。这个人有四十上下岁,不高的个儿,一张长瘦的脸,两只望天儿眼睛。上身穿着蓝号坎儿,汗碱有五分厚;裤子也是蓝的,补着各色的破布,腿上还有两三个窟窿。赤着脚,张了嘴的破鞋,用麻绳儿绑着。手里提着条和地皮同色的小毛巾,敞着怀,肋条一棱一棱的挂着些鲇皮,皮上滋满了多日的黑泥。

“干吗?”金先生堵上鼻子,心里有一万个不高兴。“先生!”洋车夫的眼向上翻着,把右手按在胸口上。好象那里刺着疼似的。

“说话!我不是专为伺候你的!”金先生虽然是真生了气,可是听着自己的呼叱,心中觉出自己的伟大与身分,而把气消减了一两分。他想,就是他和虾仁们对了面,他们的呼叱也不会这么雄厚有力。

“先生!在板子胡同,你不是有所房子吗?”拉车的翻着白眼等金先生来承认这件事;唯恐把事儿弄错了。听到说自己的房子,金先生的心里有些发乱。是吉是凶,无从猜到,他只好虚为支应一下:“是我的怎样,不是我的又怎样呢?”

“先生!你就救救命吧!”车夫的眼向上紧翻,翻着翻着,落下泪来;一低头,往前一扑,跪在金先生的脚前。跪下以后,又抬起头来,满脸是泪,嘴动了几动,没能说出话来。“到底什么事啊?你看!快起来!”金先生要拉车夫一把,看他的衣服太脏,把手又缩了回去。“有什么话起来说,真!”车夫不知怎好的,一边嘟哝着“救救命吧”,一边往立起;立起来,深深的叹了口气。

“先说明白了,别耍这套‘恶化’!”金先生坐下了。“先生!”车夫的眼泪又从新流下来。“我是个穷人。老婆死了好几年了。我就带着大利——今年八岁了——穷混。一天到晚,我去苦曳,别的都是小事,到晚上我得给大利带回两个白面的馒头来。我是为他活着呢。他是我冯家的一条根!白天我去拉车,他就眼着三姨——我老婆的缺心眼的老妹妹——一块儿玩。每天我收了车,他和老姨儿总在胡同口上等着我,老远的就叫爸爸,笑得象朵花似的接过馒头或烧饼去!”他楞了一会儿,仿佛是听听有没有大利的笑声。“昨天,我收了车,也就是有四点钟吧!买卖不错,所以早收了会儿,还给大利买了包酱肉——孩子老吃不着个荤腥儿;胡同口上没有他,也许想不到我回来这么早,我心里说。到了家,老姨在屋里哭呢。问她什么,她只管摇头。她自幼就缺心眼儿。我出来一问街坊们,他们谁也没亲眼看见,可是都说必定是教板子胡同的人们给绑了去。我不大信。他们绑小孩是真的,我知道;可是还没听说绑过大利这么穷苦的孩子。你看,大利身上除了件破裤子,没有别的东西;绑他干吗,瞎了眼?我不大信。可是我不能不去找他。和巡警们一打听,他们有看见的,一点不错,大利教两个鬼子给架了走。他们当巡警的看见了,可是不敢管;他们还怪我不好好的看着孩子呢!”车夫的嘴角堆起许多白沫,眼定住,嗓子好象堵住气,用手抓了两把。

“我找到板子胡同去,他们要二十块钱;没钱,他们撕——”车夫捂上了眼,手一劲儿的哆嗦。过了一会儿,把手放下来,好象忘了一切,呆呆的立着。忽然,极惨的笑了一声,仿佛悲苦怨恨已经到了极点,只好忽然把它们变成一笑,象顶黑的夜里的一条白闪。“二十块?哼,我?好几年了,我就没见过一块现洋!我去见了巡长,给他磕了三个头;没用!他说我顶好是凑二十块钱,把大利赎回来。用得着他说!我上哪里凑钱去,我?卖没的卖,当没的当!从板子胡同回来,我就张罗钱;连老姨身上的一件小褂都剥了下来;哼,先生,一共我弄出五块钱来;实在想不出法儿来,我去给车厂子的掌柜磕了头。我拉过十年他的车了,没欠过车份儿;我跟他开口借十五块钱;以后每天还他一角,还给他出利钱。崔掌柜还算不错,给了我五块钱。虽然我还差着十块,可是不好意思再逼他。他说得明白,那五块钱不要利钱,教我慢慢的还。他这么够朋友,我怎好再为难他呢?”说到这里,他仿佛暂时忘了痛苦,而天真的从腰间摸出两张五元的票子来,象小孩子献摆新玩艺似的,一手提着一张,给金先生看。“到底你找我来干吗?”金先生已经猜到车夫的来意,可是愿意明白车夫怎的想到了他。他不十分热心去想是否应当帮助眼前这个苦人,假如车夫是来告帮,而一心的要晓得他自己在这件事中有什么样的地位与能力——说不定也许有点危险呢!

“是这么回事,先生,”车夫极小心的把两张钞票收好。“崔掌柜见我很为难,给我出了个主意:他说,老冯呀,你去求求金先生吧!板子胡同的那所房是金先生的。到了那儿,老冯你就应该说:金先生,你一来是个外场人,很讲义气;二来那所房是你的,万一他们真撕了——我丢了儿子,你脏了房,都不是好事。这是崔掌柜教给我的话,先生。我跟先生不认识,实在没脸来求你,可是我真没了法子。先生自当打牌多输了几块,救救命!再说,崔掌柜说得也有理:万一脏了房,先生也吃亏不小!”车夫用小毛巾擦了擦嘴,两眼不错眼珠的看着金先生。

金先生为了难:车夫是要十元钱,不错,这很简单。不过,萍水相逢,白给十元钱,不大象回事儿。再说,焉知车夫不是骗子呢,骗子都会鼻一把泪一把的装模作样。假如车夫说的是真话,的确是怪惨的;假若他是骗局呢,金先生岂不是成了冤大脑袋。作善积德,偶一为之,原无不可;可是不能随便被人骗了钱去。顶好是去打听打听,或是车夫自己拿出真证实据;有了充足的证据,再拿钱才妥当,虽然自己并没有一定拿钱的责任。但是,为这件事,金先生不便自己出马去打听;好,巡警们都躲干净,自己又不是现任的地方官,干吗把新鞋往泥塘里蹅。至于跟车夫要更充足的证据,也不十分妥当;假若这回事是千真万确,而车夫一趟八趟的上这里来,教虾仁们知道了才妙呢!干脆把车夫打发走,别教他在这儿死腻。怎能打发他呢?大概是非给钱不可!不给他钱,他也许再来,早晚是非被虾仁们知道了不拉倒。况且,车夫的话若是不假,花几块钱省得脏了房也的确是个便宜。好,真要把票儿撕在自己的房子里,虾仁们有搬走的那一天,而自己的产业永远成了凶宅,那才窝心!自然,一个七八岁的孩子——又是个车夫的儿子——就是遇了害,大概也不会闹鬼。不过,到底不好听,房子是吃不住人血的!算了吧,给他钱,打发他走就完了。说不定,为这个善举,感动了上天,还许教虾仁们早些搬开呢!

金先生心中大致的有了这么个决定。可是还不肯马上执行,唯恐忙中有错,作的不妥当。他挪挪茶碗,摸摸脖子,看看车夫……仿佛是希望在这些小动作中能得到意外的灵感。

再也想不出高明的主意来,他极慢的,先转过身去,掏出皮夹来。皮夹里分类的装着两张钞票,一张十元的,一张五元的;一打儿毛票,大概有七八毛钱的样子;两毛缺角的旧票,和几张名片在一块儿。他细数了一遍,更整齐的从新按类放好。然后又拿起那张十元的,看了看,放下;把那张五元的提出来。

“五块,拿去!”金先生的动作加快了许多。“别再来!别跟人说板子胡同的房是我的!快走!”

车夫接过票子去,不知要说什么好,他知道五块钱不够,可是要先谢谢金先生,而后再央求;央求也怪不好意思了,可是儿子的命——他心中非常的乱。

金先生把车夫一切的话都拦了回去:“拿了钱就走吧!还得等我央告你吗?”

“先生,我,真——”车夫心中更乱起来,一句话也找不到了。

“快走!”

快晌午了,老冯紧紧握着三张票子,到板子胡同去。他心中这么想:钱是没凑够,可是办法已都想尽;再去跑上一天,也未必能有什么好处;而大利是越早出来越好。好吧,就去交款吧。绑票的事是常有的,差不多听说过的都是要三千五千,至少也得几百。这回,一要才要二十块,那么,交上十五,再央告央告,大概也就可以把孩子领出来了!情理,希望,和爱子的心切,都使老冯觉到事情很可以就这么了结。有了大利,以后他还能高高兴兴的苦奔;等大利能自己挣饭吃,自己一闭眼也就放心了。这么一想,他心中似乎得到了一些安慰,觉到黑暗中还有不少的光明。他承认大利被绑是件事实,这件事能解决,快快的解决,便一天云雾散;明天再说明天的,而且大利能平安的出来,明天还是很有希望的。他不想什么法律,正义,民族,国家等问题。这些似乎永远没到他心中来过。就是这件事的对与不对,他似乎也不愿去想,仿佛一个外国人绑去他的儿子是除了拿钱去赎,别无办法的。他着急,可是不生气,巡警们没生气,金先生没生气,老冯自己也不敢生气。他只求快快解决了这桩事,越快越好;他脚底下加了劲,张着嘴的破鞋噗喳噗喳的象一对快要干死的大鱼。

到了板子胡同,他敲了敲门。出来一个金先生所谓的虾仁。一见是老冯,虾仁说了声“妈×”。老冯知道虾仁们的中国话是以这两个字为中心的,一点也不以为新奇,更说不到生气来。他掏出那三张票子来。虾仁的眼睛亮了些,为表示一点感情,又说了声“妈×”。

老冯留了个心眼:非见到大利,不能交钱;万一钱交过去,而他们变了卦呢!他很规矩的,勉强的陪笑,说明了这个意思。虾仁似乎听清楚,又似乎没听清楚,走了进去,老冯也跟进去。到了院中,从屋里又走出一对虾仁来,都丧胆游魄的,脸上没有什么血色,仿佛是活腻了的样子。“爸爸!”屋门中探出个圆头来,“爸爸!”

圆头上挨了一拳,又缩了回去,可是还叫:“爸爸!带来烧饼了吗?他们不给我饭吃!”说完,圆头又伸了出来,虽然又挨了一拳,可是没有退回去;大利一下子跑出来,抱住爸的腿:“爸爸你怎么不早来呢!我饿!”

一个虾仁想把大利揪过去,大利照准了手给了一口:“我爸爸来了,我一点不怕你!”

虾仁捂住了手,似乎生了气,可是没发作。老冯赶紧叱呼大利,同时笑脸相迎的把钱递给了头一个虾仁。

虾仁接过钱去,数了数:“妈×,妈×,五块少!”“老爷!”老冯一手摸着大利的头,一手作势,帮助加重求怜的恳切:“老爷!苦人哪!以后再孝敬吧!”

虾仁们嘀咕了一会儿。过来两个,拉住大利的胳臂。“爸爸!”大利本能的觉到危险,脸上登时没了血色。“爸爸!别教他们打死我!我从此乖乖的,再也不淘气!”

“五块少,死妈×!”一个虾仁用力拉了大利一下子。“爸爸!”

老冯跪下了:“老爷们,善心吧!就是这么一条根啊!”

屋里又出来一对虾仁,用眼神鼓励了拉着大利的那两个一下。那两个一蹲身,一人抄住大利一条腿。大利哆嗦开了,眼睛冒着一股冷火。岔了音的喊了声:“爸爸!”刚喊出来,老冯眼前看见了一片红!

老冯怎样出来的,他自己也不知道。一向是望着天走路,现在他深深的低着头。他看不见路,看不见人,看不见一切;眼前只有些红光。红光忽然结成一片,里面是大利的上半身,向他张着口,无声的喊爸爸。忽然红光散成多少片,一片红光包着大利的肠,另一片包着大利的胃,都鲜红的,颤抖着,在空中上下飞动。上下左右还有许多片红光与红星,是大利的眼,手,脚指,都颤动着,都无声的喊叫,哭泣,象肉店的肉块五脏都忽然疯了似的在空中乱飞,用力的眨一眨眼,他眼前的红光散尽,仿佛大利就在他身旁呢,他用手去拉,忽然在老远的来了一声“爸爸”,大利又在红光里从远处飞来,眼睁得很大,到了老冯面前,那双眼睛就那么闭了一闭,象刀在脖子上的时候的羊眼。老冯忽然的哭起来,哭不出声,胸中发热,从腹下抽起,抽到腮上,干裂着嘴。

他就这样恍恍惚惚的来到家中。老姨身上披着两张旧报纸在炕上坐着呢。他没说什么,她也没发问。老冯象醉了似的在屋里由这头摸到那头,自言自语的:“肠子!手!大利!大利!爸给你报仇!”摸了半天,他把菜刀摸到手中,用小毛巾包好,又走了出来。

出了门,他的眼前不那么乱了,心中好似也清楚了些。着急的时期已经过去,现在他想着给大利报仇。不用再求人,不用再想办法,不用再说好话,手中有刀,刀会解决一切。杀一个够本,杀两个就有了赚头,很简单。他挺起瘦胸,眼望着天,看得清清楚楚,天上有几块白云,时来时去,掩住又放开日光。他仿佛永未曾看见过这样爽朗的天气,他自己心中也永没有这样充实痛快过。他觉到自己是条汉子,再也用不着给谁磕头请安,刀是天下最硬棒的东西。他一点也不怀疑自己的力量不足,或下不去手杀人;他已忘了自己,自己好似只是一口正气,刀是正气的唇舌。

非常从容的敲了两下门,把刀上的小毛巾解了下来。一个虾仁来开门,刚一露头,刀正抹在气嗓上,血溅出老远,一声没出,便歪了下去。

老冯一直走了进去,大利两腿岔得很宽的还在地上躺着。老冯只叫了声:“大利,爸来了!”一别头,走过去。拉开屋门,四个虾仁都在屋中坐着吸烟呢,屋中满是烟气,呛得老冯嗽了一声。他们看见老冯拿着刀,并不着慌,只彼此对看了看,好象是说:“有人杀咱们来了,怎办?”大概是当亡国奴当惯了,所以拿挨杀当作理应如此的事。老冯没顾得选择,照准最前面的那个就是一刀。其余的那三个,开始要想往外跑;害怕,可是还打不起精神逃命,宁可早送一会儿命,也不肯快走一步。他们也不想抵抗;好似天生成的一种动物,专找不抵抗的去欺侮,而遇着厉害的自己也就不抵抗。有一种癞狗就是如此。

老冯杀上了火来,见人就砍,不久,血已顺着手往下流。他红了眼,听着刀碰肉咯哧咯哧的声响,心中分外的痛快。他没想到杀人是这么容易的事,更没想到虾仁们能这么容易杀。他们眼睛贼似的目留着他的刀,东奔西躲。他们越这样贼滑,他越发怒;“给你们磕头,你们把我的孩子劈了;太爷拿来刀,你们又不斗,我×你们十八辈的祖宗!”他一边骂,一边往前走,刀落在他们身上,他们闭闭眼。砍倒了两个,带伤跑出去两个。老冯在砍倒的两个身上象剁菜似的砍了一阵。两个断了气,老冯的刀再也拔不出来,他的汗已把衣裳湿透,身上满是血点。他努着最后的力气,走到院中。看见大利的尸身,他忽然手脚全软了,一头扑在地上,搂着大利的圆头,恸哭起来;他现在有了眼泪。

哭了不知多久,他收了声,低声的说:“大利!爸爸给你报了仇!跟爸爸走吧,小子,我的宝贝!”一面说,一面把大利的腿并起来,而后到屋中找了条被子,把孩子包起来。“大利,走吧!”抱着孩子走到门口,一眼看见倒在那里的那个虾仁,他把大利的头轻轻的拉出来:“大利!大利!看哪!爸给你报了仇,真的!”说完,他忽然心中一动,蹲下身去,在那个人身上摸了摸,摸到了那三张钞票。“大利,你有了棺材!搧!”

走到胡同口上,遇见了本段上的巡长,老冯认识他。

“刘巡长,大利!”老冯指了指被子,“撕了!”“你快别声张!”巡长的脸色忽然变了。“老哥儿们了,别给地面上惹事!我告诉你什么来着?教你凑钱,你作为没听见!你,得了,快走吧!”巡长似乎还有许多话要说,可是为地面上的安全,不便于再多说,“快走吧!”

“巡长,我砍死他们三个!”

“什么?”

“杀了三个,伤了俩!”

“得,马蜂窝是捅了!全得没命!”

已经读完最后一章啦!

90%的人强烈推荐

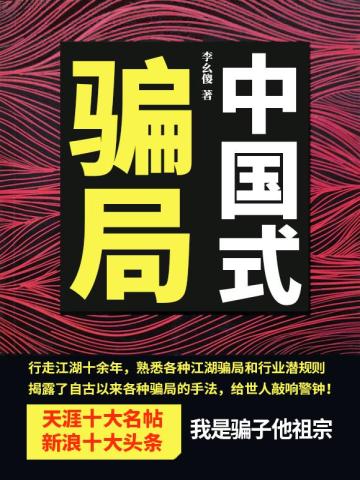

中国式骗局(大全集)

第1章:遭遇人贩子

- 书名:

- 中国式骗局(大全集)

- 作者:

- 李幺傻

- 本章字数:

- 3393

我今年96岁了,这一生经历过军阀混战、民国、伪满洲国、中华人民共和国,到过中国从南到北和从东到西所有的省份,还偷偷渡过鸭绿江,去了朝鲜;偷偷越过国界线,去了苏联,现在叫俄罗斯。去过中缅边境的片马,再多跨出一步,就到了缅甸;去过中越边境的友谊关,把一泡尿洒在了越南。如果我还能活几年,我就打算去美国看看。

近来闲来无事,就把自己这一辈子的经历告诉大家,目的在于让大家别受骗。

我给自己起的名字叫“我是骗子他祖宗”,我不识多少字,更不会打电脑,写这个帖子的,是我一个忘年交的朋友,内容嘛,都是我讲述的。

我这一辈子,做了数不清的亏心事,当了几十年骗子,骗过各种各样的人。男人、女人、老人、小孩、官员、车夫、嫖客……老天有报应,我一辈子结了几次婚,但没有留下一儿一女,至今孤独一人,身边连个说话的人都没有。

现在,我每天的事情就是晒太阳,袖着双手,面朝南方,怀想我这一辈子走过的路程。我山珍海味也吃过,粗茶淡饭也吃过;绫罗绸缎也穿过,粗布破袄也穿过;大户人家的小姐,我也睡过,娼寮的雏儿,我也玩过……我这一生走过的是别人几辈子也走不完的路,但是,到老想起来,一切都是空。

小时候听和尚说:色即是空,空即是色。那时,我不明白是什么意思;现在人老了,终于明白了。

要说我这一辈子经历过的骗局,该从哪里说起呢?太多太多了,怎么说也说不完。

还是先从我上私塾学校说起吧。

那天是我八岁生日的第二天,那天的太阳燃烧得蓬蓬勃勃,太阳下的树叶和草叶也都疲倦地卷曲着,看起来无精打采。我也无精打采地走在回家的路上,心中充满了痛苦和落寞。同学们早就回家了,而我却被先生扣押在学堂里,因为我背错了孔夫子的一句话。这个长着白胡子的孔夫子,专门和我们孩子为难,好好的一句话,他偏偏要说得那么难懂。而先生却又偏偏说这些难懂的话是至理名言。骗人哩吧。

往常,皂荚树下会蹲着一只垂头丧气的流浪的狗,而今天,那只脏兮兮的野狗不见了,皂荚树下站着两个人,一个高一个矮,树叶细碎的阴影落在他们的脸上,让他们的脸显得支离破碎,异常诡异。

“呆狗,放学了?”那个高个子的人问我。

我疑惑的眼光从高个子脸上移到矮个子脸上,又从矮个子脸上移到高个子脸上,他们两个人的脸上带着一模一样的笑容,露出一模一样的焦黄的牙齿。我的乳名叫呆狗,尽管他们叫着我的乳名,但是,我不认识他们,我不知道该不该答应他们。

矮个子走上一步,依然笑容可掬地对我说:“你爹让我们来接你。你爹让车撞伤了,现在在诊所里,你娘在诊所里照看你爹。你家没人了,都在诊所里。”

听说爹爹受伤住院,我一下子心神大乱,我问他们:“我爹怎么让车撞伤了。”

高个子说:“你爹从外面收租回来,前面一辆马车冲过来,马受惊了,就把你爹给撞伤了。”

我听他们这样说,就不再怀疑,我家有几百亩地,租种给了方圆几十户人家,每年小麦收割后,爹爹都要去这些人家一户户收租。我流着眼泪说:“我要去医院,我要见爹爹。”

矮个子抬起手臂说:“你爹也想赶快见到你,跟我们走吧,那边有马车。”我顺着矮个子的手指望去,看到几十米开外的一棵洋槐树旁,停着一辆马车,拉车的马拴在树干上。

矮个子拽着我的手臂,拉上了马车,高个子坐在前面赶车。马铃一路叮当响着,驶向学堂的方向。学堂在镇子上,镇子上有一家诊所,但是,马车没有在镇子上停下来,而是穿过镇子,继续向前。

我问:“我爹不是负伤了吗?他不是在诊所里吗?”

矮个子说:“你爹在县城医院里,不在镇子的诊所里。”

我怀疑他们两个是坏人,就喊道:“可是你刚才说我爹在诊所里……快停下来,我要回家。”

矮个子脸上的笑容突然消失了,他咬牙切齿,面目狰狞,他抡圆巴掌,一巴掌打在我的脸上。我的脸颊发出一声清脆的鸣响,接着就变得火辣辣的疼痛。我哭了起来,哭声像玻璃碎片一样,遗落了一路。

高个子回头骂道:“哭个锤子,把这碎怂嘴给堵上。”

矮个子从口袋里掏出一片脏兮兮的布,塞在了我的嘴巴里。然后用一条细细的绳索捆绑住了我的双手。我嘴巴发不出声音,努力挣扎着,手臂被细绳子勒得疼痛难忍。

我不明白,他们一个个刚才还笑容可亲,怎么眨眼间变成了这样。我感到极度的委屈,又感到疑惑不解。

镇子在视线里消失后,高个子跳下马车,摘除了马项下的铃铛。一声鞭响,马车无声而轻快地向前驶去。我不知道他们要把我拉到哪里,也不知道爹娘等不到我回家,会不会着急。

我努力地挣扎着,挣扎得浑身疼痛;后来,看到这样做徒劳无益,我就停止了挣扎。转过了一道山口后,马车越走越慢,道路越走越窄,坡度越来越陡,我看到两边都是乱石嵯峨的山峰,山缝中顽强地长出了几棵柏树,柏树丛密低矮,像一管管毛笔。柏树旁栖息着一群乌鸦,它们的聒叫声干瘪空洞,在空旷的山谷中阵阵回荡,让人听了不寒而栗。

后来,马车再也走不动了,矮个子将我推下了马车,他也跟着跳下来。我重重地摔在了石堆上,石头尖锐的棱角磕得我疼痛不已。高个子调转马车,轻快地向山下驶去。

矮个子从腰间抽出了两双草鞋,他自己穿上一双,把另一双套在了我的脚上,我看着这双特制的草鞋前面小,后面大,踩在地上,刚好是朝向相反方向的脚印。这样,即使后面有追踪的人,也会错误地以为,我们是从山上下来,坐上了马车。

那时候我很小,不知道他们拉着我来到这里干什么。

矮个子拉着我沿着山道越爬越高,最后来到了一个山洞里。山洞里阴森可怖,还有一股难闻的尿骚味,让我一连打了好几个寒战。突然从炎炎烈日下来到了黑漆漆的山洞里,我像突然掉入了冰窖里一样。

矮个子从我嘴巴里掏出破布,我的哭声终于发了出来。矮个子不屑地看着我说:“哭吧,哭吧,这里没人听得到,你想哭多久就哭多久。”

既然没人能够听到,那我还哭什么意思?我呜呜呜地叫着,喉咙里像塞了一只蛤蟆。这一路上的颠簸,一路上的惊吓,让我的身体接近虚脱。后来,我累了,就躺在山洞里睡着了。

醒来的时候,我看到太阳快要落山了,斜阳的余晖给眼前的山峰踱上了一层金色。山洞里除了矮个子,还多了一个络腮胡子的人。络腮胡子的人看到我醒来了,他说:“真是个瓜娃子,都啥时候了,还能睡着。”他的声音瓮声瓮气,就像在耳边敲响了一口破钟。

络腮胡子和矮个子坐在地上,他们中间有一块石头,石头上放着一整只烧鸡。矮个子撕一块,放在嘴里,嚼得吱吱作响;络腮胡子也撕一块,放在嘴里,鸡油顺着嘴角流下来。我一整天都没有吃东西了,饥肠辘辘,肠子扭成了麻花。看着他们大吃大喝,鸡肉的香味飘进我的鼻孔,我的口水几乎就要流出来,我赶紧吞了下去,喉咙里发出咕的响声。

矮个子看着我说:“你还想吃?吃个锤子。”

络腮胡子说:“给吃上点,要是饿死了,就竹篮打水一场空。”

矮个子把他啃剩的鸡骨头扔在我的脚边,他说:“给你吃。”

我知道矮个子这是对我的侮辱,我爹平时喂狗的时候,就是这样喂的,我爹还会对狗说:“吃完快滚。”矮个子这是把我当成了狗。可是,我实在太饿了,我看着地上的鸡骨头,终于忍不住走过去,捡起来,放进嘴巴里。我咯吱咯吱咬着,把鸡骨头嚼碎咽了下去。

他们吃完了烧鸡后,又打开了一罐烧酒,烧酒的气味在山洞里游荡着,熏得我阵阵头晕。我听见矮个子问络腮胡子:“把信送了?”

络腮胡子说:“送了,这会儿估计正在看信呢。”

矮个子又问:“要了多少?”

络腮胡子说:“一千个大洋,少一个子儿都不行。”

矮个子说:“王细鬼有的是钱,要是我,至少三千大洋。”

王细鬼是我爹的外号,我爹这一辈子把钱看得比他的命都重要,人家说他每一个铜板都串在肋骨上,家产万贯,而他老人家每顿都吃窝窝头就咸菜疙瘩,他不但这样做,还要求全家人都这样吃。我不知道他们为什么会提到我爹,为什么会提到什么一千大洋的三千大洋,他们又给我爹送什么信。我爹八成不认识他们,要不然他们也不会打我,也不会让我啃吃剩的鸡骨头。

太阳落下山,山洞里很快就黑了下来。矮个子又拿出了绳索,把我绑在一根石柱上,我努力挣扎着,矮个子又抡起胳膊打了我一记耳光,怒斥道:“再不乖,我就把你扔下山谷喂狼。”

听说矮个子要把我喂狼,我吓坏了,不敢再挣扎了。

络腮胡子和矮个子又聊了一些我听不懂的事情,他们好像在说一个女人,说这个女人的皮肤和身体,他们边说边发出了公鸭子一样干瘪的笑声。

突然,山洞外传来了一声异常凄厉的叫声,声音低沉浑厚,中间又夹杂着尖利的声音,好像一杆长矛刺穿了一面盾牌。络腮胡子说:“有狼。”矮个子向后退了两步,我看到他单薄的身体就像风中的枯枝败叶一样颤抖不已。我也吓得浑身哆嗦。

络腮胡子说:“把他姨日的,还真的有狼。”